从一封信到全球第一:中国新能源车的崛起之路

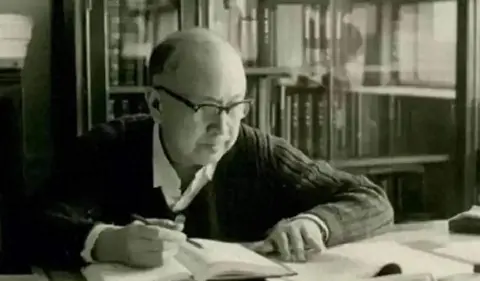

1992年,距离今天已经过去了三十余年,那一年,81岁的钱学森写了一封让人匪夷所思的信。他没有说电车是未来,需要去研发;更没有对眼下的汽油车发表赞美。他提出的,是一个更“疯狂”的主张:直接跳过燃油车,发展新能源车。这封信在当时影响力有多大?简单说,它不仅改变了中国汽车产业的命运,甚至为今天中国站上全球新能源车巅峰点燃了第一把火。这封信到底写了什么?钱学森的大胆建议凭什么能够改变历史?

钱学森的“疯狂”设想引发了巨大的争议。90年代初的中国,有几个特色:汽车保有量极低,全国才65万辆,而燃油车几乎是唯一的选择。城市机动车道上的“小捷达”“老夏利”,是稀有景象,百姓家门口停一辆自行车已经够风光了。全球汽车产业早已陷入燃油车的技术竞赛,德日两国凭借燃油发动机技术牢牢占据行业龙头,相比之下,中国在燃油车上,不仅在发动机技术上远远落后,还不得不依靠大量进口零部件维持产业链。然而就在这样的背景下,钱学森抛出了一个天翻地覆的想法:中国应放弃追赶燃油车,直接进军新能源车领域。这种观点像抛下一颗深水炸弹,既让人震惊,又让人疑惑:凭什么他敢做出这种跳跃式的建议?

钱学森的主张可不是凭空而来。他早已从全球车企的技术趋势上嗅到了一丝“变革”的气息。美国能源部启动了“高效蓄电池计划”,目标是解决电动车的续航瓶颈;日本的“阳光计划”率先推出氢化物镍电池,续航达到令人惊艳的250公里;欧洲某些公交线路甚至开始试运行电动大巴。相比之下,国内电动车领域虽属冷门,但也已经冒起了一些星星之火。广东的氢化物镍电池试验已经能跑出远超铅酸电池的续航能力,而哈尔滨的科研团队则突破了极寒环境下的电池性能。这些科技进展让钱学森意识到:尽管中国在燃油发动机领域已经掉队太远,但在新能源这条赛道上,却仍有可能“弯道超车”。“直接跳过燃油车”,听起来简单,但这是一场赌局,赌的,是国家的战略眼光,赌的,是技术的未来掌控权。如果赌赢了,结果是翻身;如果赌输了,那将是沉沦。

事情的发展一开始并不顺利。钱学森的关键建议虽然得以写入“八五”科技攻关计划,并被列为国家层面的科研项目,实际推进中却遇到了不少阻力。首先是技术瓶颈问题。1990年代初,全球通用的铅酸电池显得又大又笨重,续航性能低,发改委官员直言:“电动车研发投入大,收益慢,搞了也没用。”部分专家和学者对电动车是否真的有市场,也打起了问号:“油还不贵,污染问题没有影响生活,这玩意儿能卖给谁?”国内车企的注意力仍然集中在燃油车领域。彼时外资品牌不断涌入,中国市场上占主流的是捷达、夏利这样的燃油车。合资企业如雨后春笋般成立,产业兴起的浪潮中没人会去碰当时被视为冷门的电动车。甚至连一些业内技术人员都公开质疑:政府不如把钱用来研究发动机,卖电动车简直是在做梦。

直到1999年,剧情迎来了惊天大反转。这一年,磷酸铁锂电池的诞生彻底颠覆了电动车发展的技术基础。它不仅比镍氢电池更轻、更安全,而且成本更低,成为后续动力电池技术路线的绝佳选择。全国数个试点城市的电动车试运营取得了意想不到的好成绩。北京公交线路率先引入电动中巴实验,日均行驶200公里,维修率低,表现稳定。一年后,国家再度重拳出击,宣布在“863计划”中单独设立新能源汽车专项,价值20亿元的资金涌入科研机构和车企。技术研发也迅速结出成果,“三纵三横”技术路线(纯电、混动、燃料电池,与电机、电池、电控)成型,研发范围进一步扩大。更重要的是,国家政策开始从研发向市场普及迈进:新能源车购置税减免、产业彩带补贴等政策登场,为产业规模化铺平了道路。电动车终于从科研院所驶向大街小巷,“绿色出行”的理念悄然改变了一部分城市人的生活方式。

即使产业迈出了坚实的一步,新的问题却随之而来。市场培育初期,新能源汽车的销量仍然无法拉起来。很多消费者认为新能源车价格偏高、充电桩不便利,还担心电池技术不成熟带来的安全风险。这直接让车企面临更大的挑战:比亚迪、北汽等企业虽然在技术研发上取得了进展,但苦于没有办法真正打开市场。伴随着新能源领域竞争愈发激烈,国产技术路线也开始走向分歧。例如磷酸铁锂电池虽然被跟随但能量密度不如三元锂电池,业内大佬为此展开争执。产业的下一步该怎么走?没人能给出确切答案。而国际市场此时也看到了中国动作的机会,欧美车企开始加速布局新能源技术领域,试图阻止中国从中突围。

或许,走到今天,仍有人想质疑钱学森的信是否真的值得。那些当初认为新能源“太过激进”的声音,如今或许会酸酸地提出一个问题:中国新能源汽车崛起,靠的到底是补贴还是技术?诚然,国家的扶持政策在初期确实是产业起步的关键,但如果只有补贴而没有技术,谁会信一辆连安全性都无法保障的车能让特斯拉下订单?中国不仅在电池技术上从零开始实现超越,还在整车智能化、自动驾驶等世界前沿领域做到领先。这是补贴堆不出来的,也是技术突破的最好证明。

读到这里,你认为中国真的实现了弯道超车吗?有一种观点认为,传统燃油车时代的落后,是技术选择,而新能源汽车的崛起,是政策推动。这是不是意味着,没有国家的大力支持,中国的车企仍将维持“组装厂”的身份?在新能源汽车领域,中国的新技术和西方的资本谁更强,谁又能成为最终的赢家?你怎么看?欢迎在评论区留言,一起聊聊。